Des indices

► Sur le thème, vous pouvez explorer, en plus des armoires du Capes, les indices suivants :

- 960 (et suivants) sur l'histoire de l'Afrique dans les collections d'histoire, 960.3 l'histoire de l'Afrique de 1885 à nos jours,

- 961 sur l'histoire de la Tunisie et Lybie et du Maghreb, 964 l'histoire du Maroc,

- 965 sur l'histoire de l'Algérie, plus précisément 965.03 de 1830-1962, 965.04 de 1900-1962, 965.046 sur la Guerre d'Algérie, 965.05 depuis 1962,

- 966 Afrique occidentale, 967 Afrique centrale, 968 Afrique australe.

Des revues

Des visioconférences, des podcasts, des vidéos

Écoutez :

- Les décolonisations africaines par Pierre Haski sur les personnages historiques qui ont marqué l’Afrique lors des indépendances : écoutez les podcasts consacrés à la Guinée : Sékou Touré, La Côte d'Ivoire : Houphouët Boigny, le Sénégal : Léopold Sédar Senghor, Le Mali : Modibo Keita, Le Cameroun : Ahmadou Ahidjo

- Sahel et Sahara, une emprise française avec Camille Lefebvre dans Concordance des temps sur France Culture.

- "Des colonisés et décolonisations" dans Le Cours de l'histoire sur France Culture avec Christelle Taraud, spécialiste de l'histoire coloniale des femmes, du genre, Karim Miské et Marc Ball, réalisateurs

- "Se libérer pour gouverner" dans Le Cours de l'histoire sur France Culture avec l'historien Pascal Blanchard

- Histoire de l’Afrique et de la colonisation et Le basculement colonial au Niger, avec Camille Lefebvre, avec Camille Lefebvre ; Algérie 1871, la dépossession des terres à la loupe, avec Didier Guignard ; Informations incertaines dans l’Algérie coloniale, avec Arthur Asserafdans ; Les “races guerrières” dans l’empire français avec Stéphanie Soubrier Paroles d'Histoire

- Algérie française : "Je vous ai (tout) pris" avec Annick Lacroix dans Entendez-vous l'éco ? sur France Culture.

- Histoires d’Algérie avec Emmanuel Blanchard dans Matières à penser sur France Culture.

- Des cafés virtuels de l'APHG : Sylvie Thénault et Isabelle Surun, autrices de La France et l’Afrique (1830-1962), Delphine Peiretti-Courtis, autrice de Corps noirs et médecins blancs. La fabrique du préjugé racial, Guillaume Blanc, auteur de L’invention du colonialisme vert

- De l'Union française à la loi-cadre Defferre dans Fabrique de l'Histoire sur France Culture.

- Algérie coloniale, violences et appropriations avec Zahia Rahmani et Colette Zytnicki dans L'Histoire à venir

- Comment enquêter sur la guerre oubliée de la France au Cameroun ? dans Enjeux internationaux sur France Culture.

- La série "Colonialisme, l’idée noire de la République" : le colonialisme et le décolonialisme avec Guillaume Blanc, Pierre Singaravélou et Sylvie Thénault dans En quête de politique sur France Inter.

- Colonialisme, l’idée noire de la République avec Guillaume Blanc, Pierre Singaravélou et Sylvie Thénault dans En quête de politique sur France Inter.

- Le travail forcé au Sénégal avec Romain Tiquet dans Éclats d'histoire.

- Françafrique, une histoire néocoloniale ; Tirailleurs sénégalais, les colonies au service de la France ; Sahel colonial, histoires de contact, histoires de conquêtes avec Camille Lefebvre, Benoit Beucher et Daouda Gary-Tounkaradans Le Cours de l'histoire sur France Culture.

- Aoua Keïta, la voix des indépendantes africaines dans La Marche du monde sur RFI.

- Histoire mondiale des colonisations françaises avec Pierre Singaravélou dans La Suite dans les idées sur France Culture.

Écoutez et visionnez :

Le colloque  Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée organisé par l’association H2C (Historiennes et Historiens du Contemporain) :

Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée organisé par l’association H2C (Historiennes et Historiens du Contemporain) :

Écoutez ou visionnez aux RDVH :

Écoutez ou visionnez aux RDVH :

Visionnez :

"Décolonisations : à contre-courant de l'histoire officielle", réalisé par Karim Miské, Marc Ball et l'historien Pierre Singaravélou, est disponible, sur la Médiathèque numérique (après inscription). Cette fresque se décline en trois parties : L'apprentissage, La libération, Le monde est à nous. Elle synthétise 150 ans d'histoire mondiale et raconte, du point de vue des colonisés, le combat pour la décolonisation.

Le DVD "Décolonisations. Du sang et des larmes (cote : 791.437 KOR dec, espace audiovisuel, 1ᵉʳ étage) réalisé par David Korn-Brzoza et l'historien Pascal Blanchard se décline du Sénégal à l'Indochine en passant par Madagascar, l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire et propose deux parties : 1. La fracture (1931-1954), 2. La rupture (1954-2017). Il révèle des pages sombres de la décolonisation de l'empire français et donne la parole aux témoins, acteurs et victimes, à partir d’images d’archives recolorisées.

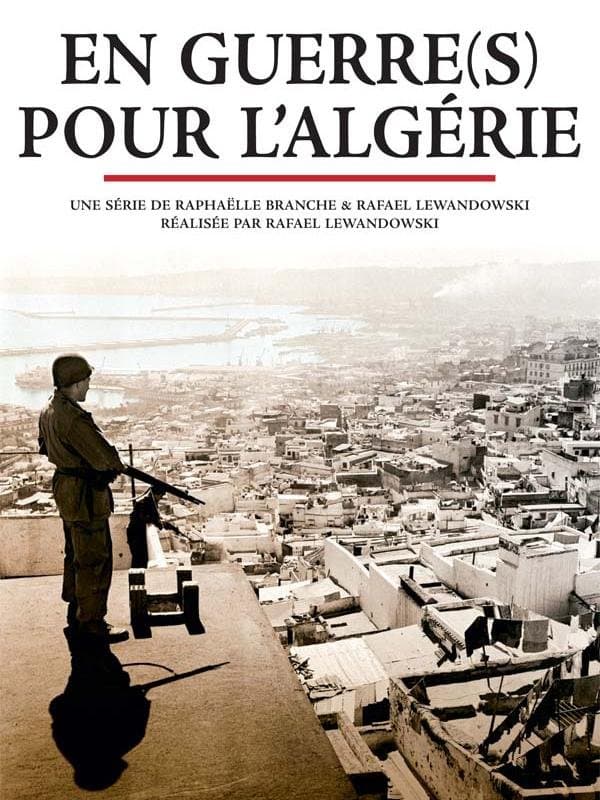

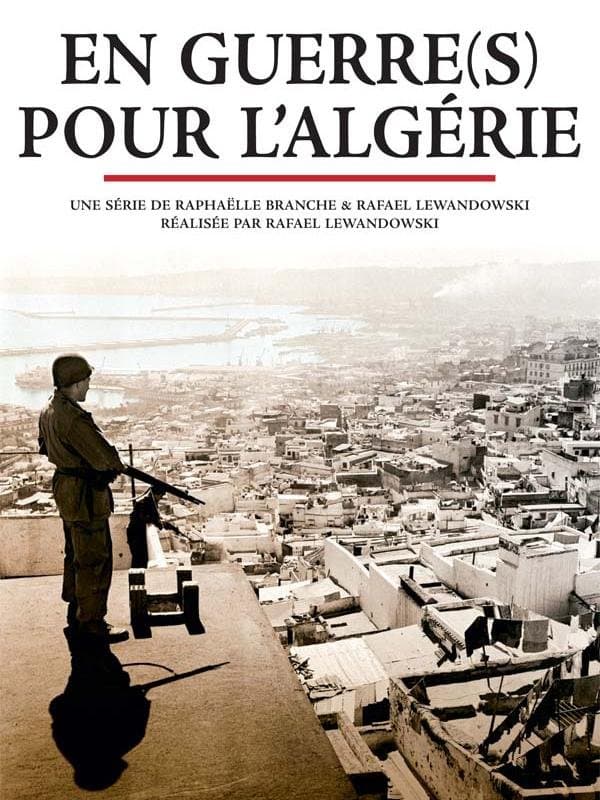

La série en six épisodes En guerre(s) pour l'Algérie de l'historienne Raphaëlle Branche et du réalisateur Rafael Lewandowski est consultable sur la Médiathèque numérique (après inscription) et en DVD (cote 791.437 LEW eng, espace audiovisuel,1er étage). Cette série documentaire choisit le récit à hauteur d’hommes et de femmes des huit ans de la guerre d’indépendance. S'appuyant sur de nombreuses archives en France et à l’étranger, une cinquantaine de grands témoins (militaires, appelés, Français d’Algérie, civils algériens, harkis, indépendantistes, ex-OAS, porteurs de valise…) livrent leur expérience de la guerre et rendent compte de toute sa complexité.

Lumni propose Décolonisations, 6 modules pédagogiques retraçant l’effondrement de l’empire colonial français de 1945 à la fin des années 1960. Réalisée par Simon Maisonobe, cette web-série aborde les thématiques suivantes : La France en guerre, Le discours colonial, La répression coloniale, L’exception des Outre-mer, Algérie, la guerre sans nom, Mémoire et transmission.

Lumni propose Décolonisations, 6 modules pédagogiques retraçant l’effondrement de l’empire colonial français de 1945 à la fin des années 1960. Réalisée par Simon Maisonobe, cette web-série aborde les thématiques suivantes : La France en guerre, Le discours colonial, La répression coloniale, L’exception des Outre-mer, Algérie, la guerre sans nom, Mémoire et transmission.

Fenêtres sur cours de l'APHG proposent des vidéos courtes sur les points des programmes scolaires en lien avec la question :

Fenêtres sur cours de l'APHG proposent des vidéos courtes sur les points des programmes scolaires en lien avec la question :

Les sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980) par Guillaume Blanc

La prostitution coloniale (XIXe-XXe s.) par Christelle Taraud

Alger coloniale (1830-1962) et Alger et le monde (XIXe-XXe siècles) par Sihem Bella

Le travail forcé dans les colonies françaises d'Afrique par Romain Tiquet

Les Tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale par Anthony Guyon

Le Maroc sous protectorat et La Tunisie sous protectorat par Antoine Perrier

Le massacre de Thiaroye par Martin Mourre

Ouagadougou, capitale coloniale, 1960, indépendance de la Haute-Volta ?, La République des rois en pays mossi, Les tirailleurs sénégalais des pays voltaïques par Benoît Beucher

La Troisième République au village par Arnaud-Dominique Houte

La playlist du colloque Afrique du Nord et Afrique subsaharienne dans la Grande Guerre à l'APHG de Picardie.

La playlist Colonisation et migration de François Héran au Collège de France.

Installez

Installez